Психологические особенности адаптации

Общие сведения

Данный термин укоренился в жизни людей. Кому-то может показаться удивительным то, что с развитием инновационных технологий, многие люди ощущают одиночество, становятся неприспособленными к условиям окружающей действительности. Некоторые личности не способны сориентироваться даже в обычных ситуациях, не знают, как себя вести в том или ином случае.

Под понятием социальной дезадаптации, как правило, рассматривают частичную или полную неприспособленность личности к окружающей действительности, ее условиям. Особа, которая страдает дезадаптацией, неспособна нормально взаимодействовать с другими индивидами. Такая личность будет или регулярно избегать контактирования или проявлять агрессивное поведение. Такому состоянию характерны повышенная раздражительность, неспособность принимать чужую точку зрения.

Такая дезадаптация появляется тогда, когда отдельно взятый индивид прекращает замечать происходящее в реальном мире, полностью пропадает в своей реальности, заменяя отношения с живыми людьми. При этом происходит утрата личностного роста.

Различают два вида СД.

- Частичная дезадаптация. Происходит выпадение из общественной жизни. Характерным примером является то, как человек после длительной болезни впервые выходит на работу. В этот период у него не было общения с коллегами, но присутствовали друзья и родственники.

- Полная дезадаптация. Происходит потеря веры в собственные силы, развивается недоверие к людям. Особа не знает, как вести себя, не представляет норм общества. Создается впечатление, что происходит что-то не так, как нужно.

Оба вида могут присутствовать у людей, которые имеют зависимости. Девиантное поведение всегда идет наравне с дезадаптацией в той или иной степени проявления.

Существует пять уровней развития СД.

- Нулевая стадия. Отсутствуют личностные деформации, ценности не изменены. Проявляются исключительно незначительные формы поведенческих изменений, грубое обращение, непослушание. Решение проблемы: социальное воспитание, прививание человеку убеждений социальных норм, информирование.

- Негативные социальные установки. Личностная деформация все еще отсутствует, однако, проявляется сильная зависимость от окружающих. Человек может начать экспериментировать с курением, алкоголем. Технология профилактики включает предупреждение профориентации по отношению к ближайшему окружению ребенка и его самого.

- Систематический. Присутствует проявления делинквентного поведения, кражи, хулиганство, драки. Носит хронический характер, появляются зачатки дезадаптации личности. Зачатки берутся в нарушениях мотивационно — потребностной сферы человека, у него становится меньше интересов и целей в жизни. В такой ситуации необходима социальная коррекция, чтобы исправить поведение.

- Аддикция, зависимость. Поведение индивида представляет опасность для других людей. Требуется реабилитация, главное, чтоб человек сам захотел измениться.

- Сопротивление. Индивид противостоит всем нормам, пытается изменить мир. Личностная деформация уже носит необратимый характер. У человека сформированная противоположная система ценностей. На данной стадии необходима ресоциализация, которая будет проявляться изменением установок, норм, целей и жизненных ценностей индивида.

Классификация, виды и типы

Какие виды адаптации существуют? Если рассматривать адаптацию на природном уровне, можно выделить три основных категории:

- биологическая (процесс приспособления в рамках эволюции);

- физическая (процесс приспособления конкретного организма к изменениям внешней среды через регулирование работы органов);

- психологическая (процесс изменения глубины психологической вовлеченности в те или иные социальные процессы).

Психологическая адаптация распространяется на сферы:

- социальную;

- социально-психологическую;

- профессиональную;

- экологическую.

Типы адаптации по сенсорному признаку:

- Позитивная. Повышение чувствительности анализаторов в качестве ответа на слабый сигнал раздражителя.

- Негативная. Снижение чувствительности анализаторов и притупление ощущений в качестве ответа на интенсивное и длительное действие раздражителя.

4 Профилактика дезадаптации

Цель профилактических мер дезадаптации — предотвращение развития факторов, негативно влияющих на процессы вхождения человека в новую среду (школьную, профессиональную). В отдельных случаях требуется объединение усилий не только руководителей учреждения, но и семьи, психологов, педагогов, представителей органов охраны детства и правопорядка, членов социума, позитивно настроенных к его дезадаптированному члену.

Программа профилактики дезадаптации членов коллектива должна включать в себя меры по созданию комфортных условий обитания, формирование положительного психологического климата, педагогическую работу с семьей и ее отдельными членами.

Формы работы — индивидуальные и коллективные, групповые. Это могут быть беседы, консультации, тренинги, целенаправленные досуговые мероприятия, формирование традиций. Их цель — воспитание определенных качеств личности, формирование таких черт характера, которые позволят индивидууму чувствовать себя равноправным в обществе в целом и в узкой социальной группе.

Большое значение следует придавать своевременному выявлению фактов недоброжелательных, пренебрежительных отношений среди членов коллектива, их негативного психоэмоционального состояния. Периодический психологический мониторинг группы и отдельных ее членов гарантирует возможности индивидуального роста, предупреждает внутренние и внешние конфликты, негативно влияющие на качество и производительность учебного или любого другого труда.

Коррекция состояния

Новые знакомства и общение с другими людьми — метод борьбы с СД

Новые знакомства и общение с другими людьми — метод борьбы с СД

Важно создание социальных контактов.

Если среди знакомых уже никого не осталось, попытайтесь познакомиться с кем-то новым, старайтесь общаться везде, где это только можно. Не нужно бояться, что о Вас сложится впечатление, как о глупом человеке, оставайтесь самим собой.

Найдите себе увлечение, отправьтесь на специализированный кружок

Посетите тренинги, курсы. Там Вы сможете найти людей со схожими интересами, завязать новые знакомства.

Попытайтесь устроиться на постоянную работу, чтобы сформировался круг общения. Осознайте то, что без живого общения невозможно нормально существовать.

Поборите свои сомнения и страхи. Если самостоятельно не получается с ними справиться, обратитесь за помощью к психологу.

Коррекция данного состояния у детей включает в себя специальные тренинги, которые обучают развитию навыков коммуникативности, психотехнические занятия, развивают личность с разных сторон, занимаются релаксацией.

Стадии, уровни, этапы

Ученые выделяют три стадии адаптации:

- Происходит разрушение существующей программы гомеостаза и устойчивости физиологических функций до предельной границы (т.е. не ниже границы минимального обеспечения жизнедеятельности). Новые программы еще не прошли этап внедрения или не были созданы, но старые программы уже уничтожены.

Поэтому организм переходит в режим «временной адаптации», чтобы пережить критический период. Поведение индивида сводится к защите.

- Создание и внедрение новой программы, которая формирует структуру гомеостатического регулирования.

- Деятельность организма переходит в стабильный режим и новые протоколы «оптимизируют жизнь» индивида.

Уровни адаптации:

- физиологическая адаптация (реакция компенсаторных систем, поддерживающих жизнедеятельность в экстрим-условиях);

- социальная адаптация;

- психологическая (выработка новых нервных связей, контролирующих интенсивность и последовательность реакций индивида) ;

- рабочая адаптация;

- анатомическая адаптация.

Этапы адаптации:

- до начала адаптации;

- вводный этап (оценка ситуации);

- ознакомление (изучение ситуации и сопутствующих ей условий);

- вхождение (интеграция в условия сложившейся ситуации);

- действие (динамический процесс, при котором происходят изменения и формирование протокола поведения/реакций);

- функционирование (следование новому протоколу поведения/реакций);

- завершение (закрепление нового протокола в качестве базового).

Адаптационные возможности

Обычно выделяют три вида таких возможностей:

-

Биологические. Это возможности человеческого организма привыкать к условиям, которые предлагает среда обитания.

Обычно первые люди, которые попадают в непривычную среду, не сразу привыкают к ней. Но постепенно происходит выработка необходимых навыков, организм приспосабливается к предлагаемым обстоятельствам.

Последующие поколения уже появляются на свет с врожденными качествами, которые передаются им по наследству. Соответственно, у этих поколений необходимость в прохождении сложного процесса привыкания отпадает.

Социальные. Умение индивида быстро приспосабливаться к общественным нормам и требованиям называется социальными адаптационными возможностями. Эта способность проявляется как на уровне общества в целом, так и на уровне малой группы. Все люди знают, что в общественных местах принято ходить в одежде, что с незнакомыми людьми недопустимы фамильярности, что к представителям старшего поколения нужно обращаться на «вы» и т.д. Подобные знания позволяют успешно общаться с другими членами общества. Игнорирование элементарных правил поведения приводит к непониманию и, в крайних случаях, к социальной изоляции. В масштабах малой группы адаптационные возможности проявляются в умении подстраиваться под манеру общения близких родственников, соблюдать негласные правила поведения в коллективе и т.д.

Этнические. Каждый народ имеет набор социальных ценностей, правил и традиций, которые ему свойственны. Это целый комплекс особых физиологических, культурных, социальных особенностей, отличающих жителей конкретной территории. Часто люди меняют место своего жительства, переезжая в другие страны. Это один из наиболее сложных вариантов привыкания, когда человек по сути попадает в другое общество. Он сталкивается с новым языком, с непривычными традициями, с особыми ценностями и установками. От умения перенять особенности чужого общества напрямую зависит успешность интеграции в новую среду.

У каждого индивида данные способности развиты по-разному. Причем в одной личности может сочетаться высокий уровень адаптивных возможностей одного типа и полное отсутствие подобных способностей в другом направлении.

Например, человек легко вливается в новую компанию и абсолютно комфортно ощущает себя в новом коллективе (социальные возможности) и одновременно совершенно не переносит непривычные климатические условия (биологические возможности).

Успешность адаптации и её виды

Постановка и возможность достижения задач в своей жизнедеятельности являются показателем успешного прохождения психической адаптации личностью. Критериев два: объективный и субъективный. Немаловажные параметры при этом: образование, воспитание, трудовая деятельность и профессиональная подготовка.

Постановка и возможность достижения задач в своей жизнедеятельности являются показателем успешного прохождения психической адаптации личностью. Критериев два: объективный и субъективный. Немаловажные параметры при этом: образование, воспитание, трудовая деятельность и профессиональная подготовка.

Усложняют социальную адаптацию психические и физические недостатки и нарушения (дефекты различных органов или ограничения тела). В этих случаях на помощь приходит компенсация.

Существует целая концепция раскрывающая суть и определение адаптационного синдрома. Речь идёт о стрессе как естественном явлении в процессе приспособления к неблагоприятным условиям жизни. Полное освобождение от стресса – смерть, поэтому борьба с ним не имеет смысла. Психологи учат пользоваться доступными и адекватными средствами психологических защит.

Специалисты выделяют динамическую и статическую адаптации. При статической – структуры личности не изменяются, приобретаются лишь новые привычки и навыки. В динамической – присутствуют изменения в глубинных слоях личности. Например, невроз, аутизм, алкоголизм – иррациональные приспособления к негативным условиям в жизни.

Проявления и методы адаптации

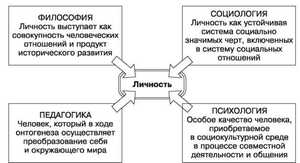

Основным и самым сложным видом адаптации для человека является социальная адаптация. Это активное развитие, при котором среда влияет на человека, а человек влияет на среду. Л. Выготский называл этот процесс слиянием активной и пассивной социальной роли.

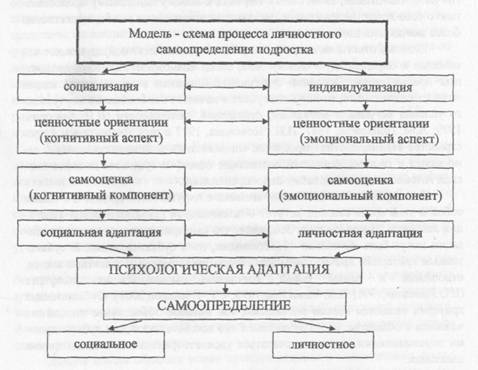

Психологическая адаптация личности к группе происходит 3 способами:

Психологическая адаптация личности к группе происходит 3 способами:

- самоизменение, в соответствии с требованиями группы;

- изменение отдельных характеристик группы в соответствии с личными потребностями;

- самоизоляция с использованием методов психологической защиты, постепенное вхождение в группу.

При первом методе адаптации психологи изучают качества личности, регулирующие скорость и успешность привыкания индивида к условиям существования в группе. К таким качествам относятся физиологические (тип нервной системы) и психологические (тип темперамента).

Группа в данном случае рассматривается как фон, под который подстраивается личность. При этом на самого индивида она влияния не оказывает, он меняет свое поведение самостоятельно.

Второй подход рассматривает роль группы в процессе личностной адаптации. Решающим моментом становится изначальный настрой группы по отношению к новичку: доброжелательный, нейтральный, настороженный.

Для третьего подхода представляет интерес двусторонний процесс: взаимодействие личности и группы. Чаще на начальном этапе сближения индивид взаимодействует не со всей группой, а с одной из подгрупп, в которую входит несколько лояльных человек. Такие подгруппы формируются незадолго после образования группы, они характеризуются относительной устойчивостью.

Попадая в малую подгруппу, индивид общается, усваивает правила поведения в группе.

Основные виды

Термин «адаптация» означает разные процессы, которые могут затрагивать как физиологический, так и психологический уровень

Такое разделение позволяет лучше понять особенности каждого вида приспособляемости, это важно для понимания развития общества

Биологическая

Ее ярчайшее проявление – это эволюция. Она обозначает то, что виды, которые не смогли приспособиться к окружающей среде, вымерли. В популяции появляются животные с разными признаками. В ходе естественного отбора выживают сильнейшие, которые начинают размножаться.

Несмотря на свой размер, динозавры не смогли адаптироваться к изменениям окружающей среды, поэтому они все вымерли

Для того чтобы понять, что такое адаптация определение знать совсем необязательно, важно понимать особенности процесса. В ходе приспособления виды выработали механизмы выживания, например, защитную окраску

Социальная

Узнать, что такое адаптация человека, сложнее, так как у него проявляются не только биологические особенности. В жизни ему приходится приспосабливаться к требованиям общества. Он привыкает ходить на учебу, работать, следовать определенным ритуалам.

В ходе взаимодействия человек понимает, как относится к персоналу организации или что делать в разных ситуациях. Чем выше его приспособляемость, тем легче ему достичь успеха во всех сферах. Сложно понять, что именно значит адаптация. Для каждого индивида этот процесс проходит индивидуально.

Этническая

Приспособляемость национальных групп тоже протекает по-разному. Основная сложность состоит в том, что процессу мешают расовые конфликты.

В обиходе отдельному этносу могут придумывать обидные прозвища, его притесняют в социальном плане, не дают работать и учиться. Несмотря на современное развитие мира, данная проблема все еще не решена до конца.

Этическая проблема – это грань допустимого влияния. Если этнос переехал жить на территорию другой страны, обязан ли он отказываться от своих традиций и полностью перенять чужие? В такой ситуации нельзя однозначно определить, будет ли благом адаптация, что это такое в каждом конкретном случае рассматривают отдельно.

Психологическая

Это важная разновидность, которая определяет социальную жизнь индивида. В нее входит подстройка под определенные требования общества. Например, в России принято уважительно называть человека на «Вы», тот, кто не следует этому правилу, считается нарушителем.

Адаптация – это определение из социальной психологии. Термин означает способность индивида понимать требования других людей и меняться под них.

Умение переключаться на социальные роли тоже относится к приспособляемости

В организации могут быть свои правила поведения. Если новичок сможет их перенять быстро, то у него высокий уровень адаптации. В современной педагогике этот термин тоже имеет большое значение – для учеников привыкание к образовательному процессу проходит в стрессе.

Особенности приспособляемости людей, с точки зрения социальных наук, рассматриваются в рамках обществознания. Эта информация имеет большое значение для понимания особенностей развития социума.

Знания о приспособляемости пригодятся в профессиональной сфере. Новичку бывает сложно влиться в коллектив, но некоторые быстро осваиваются, другие медленно

Руководителю важно понимать, как грамотно проводить управление коллективом, чтобы снизить уровень стресса

Исследование методом Люшера

Макси Люшер является специалстом в области социологии, философии, права, религии и клинической психиатрии.

С помощью методики Люшера можно определить эмоциональный статус ребенка, его эмоции в процессе учебного процесса и ситуаций связанных со школой и самооценку.

Психодиагностика проводится посредством цветового теста. Краткий вариант теста состоит из 8-ми цветов (серый, темно-синий, сине-зеленый, красно-желтый, желто-красный, красно-синий, коричневый, черный). Расширенный вариант включает в себя семь цветовых симул-таблиц.

Ребенок присваивает каждому цвету свой порядковый номер исходя из личных субъективных ощущений (насколько каждый из цветов приятен глазу).

Затем специалист проводит дополнительный опрос, закрывая цвета по специальной схеме. Готовые результаты получают трактовку в соответствии с установленными Люшером нормами.

Автор методики произвел подбор оттенков экспериментальным путем, отобрав стимул-сигналы из 4500 потенциальных вариантов.

Диагностика

Диагностировать расстройство адаптации у индивида можно по наличию симптомов:

- Астенический — быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, расстройство сна.

- Тревожный — повышенная возбудимость, беспричинная тревога, сонливость, тошнота, головокружение, потеря чувства безопасности.

- Депрессивный — преобладание упаднического настроения, снижение концентрации внимания, апатия.

- Поведенческие реакции — безразличие к коллективу, уход в негативные привычки, резкая смена привычного образа жизни.

- Неадекватные эмоциональные реакции — повышенный уровень агрессии, внезапные вспышки гнева, сменяющиеся апатией.

- Когнитивные реакции — снижение скорости обработки информации, интеллектуальной продуктивности.

- Вегетативный синдром — мышечные спазмы, резкое снижение давления, потливость, учащенное сердцебиение.

В случае тяжелого расстройства адаптации у человека наблюдается суицидальное настроение. Это не обязательно приводит к попытке самоубийства, но часто сопровождается самоповреждениями: человек наносит себе порезы.

1 Психологическая адаптация и дезадаптация

На протяжении всей жизни человек усваивает нормы и правила того общества, членом которого он становится при рождении или смене места жительства, учебы, работы. То есть он принимает эти нормы и правила как свои, следует им и в результате становится полноправным членом конкретной социальной группы.

Определение адаптации (лат. Adaptatio) в психологии — это психологическое и физическое приспособление человека к изменившейся среде. Приходя в коллектив, любой человек (ребенок или взрослый) хочет реализовать собственные потребности в признании и уважении. Но сталкивается с такими же требованиями к себе со стороны членов новой группы. Далеко не всегда этот процесс происходит безболезненно для обеих сторон и без вмешательства руководства или специалистов-психологов.

Отклонения от общепринятых правил поведения влекут за собой достаточно серьезные для личности последствия: ухудшение здоровья, способностей к самореализации, обучению, труду. Члены общества предпринимают попытки перевоспитания, приспособления к своим нормам и правилам.

Психологи считают дезадаптацию личности серьезной проблемой, требующей последовательной и порой долгосрочной, многоплановой коррекционной работы как с дезадаптированной личностью, так и с ее окружением. Результатом психосоциальных методов воздействия является реадаптация личности — восстановление адаптационных возможностей, приспособление к изменившимся требованиям окружения и скорейшей социализации в новом обществе. Тут является важным соблюдение двух условий: желание самого человека поскорее приспособиться к изменившимся условиям, среде и профессионализм специалистов, занимающихся его проблемой.

Наиболее благоприятным результатом работы специалистов с дезадаптированной личностью и ее окружением является коадаптация, то есть их взаимное приспособление друг к другу, терпеливое взаимоуважение, сознательный учет особенностей, создание максимального психического и физического комфорта.

Характерные проявления

Агрессия — возможное проявление социальной дезадаптации

Агрессия — возможное проявление социальной дезадаптации

Предлагаю Вашему вниманию признаки, характеризующие данное состояние.

- Агрессия. Проявляется по той причине, что человек, не имея нормального общения, утрачивает этот навык. Личность больше не стремится, чтобы ее понимали, ей гораздо проще получить желаемое, используя манипуляцию. Данное проявление несет опасность, как самому человеку, так и его окружению.

- Уход в себя. Появляется замкнутость, личность перестает рассчитывать на помощь других. Проще самому все сделать, отсутствуют отношения с другими людьми, человек не заводит новые знакомства.

- Социофобия. Индивид со временем прекращает строить социальные связи, у него больше нет близких людей, которых бы интересовало его внутреннее состояние. Страх перед новыми знакомствами появляются из-за необходимости что-то менять в своем отношении к окружающей его действительности.

- Нежелание подчиняться к требованиям, принятым в обществе.

История открытия и изучения

Способностью к адаптации обладают не только люди, но и животные. Поэтому вопросом ее изучения вначале занялись не психологи, а биологи. Концепция Ч. Дарвина частично объясняла проблему адаптационного механизма: ученый рассматривал его как средство выживания, сформированное исторически.

В отечественной науке изучением адаптации занимались И. Сеченов и И. Павлов. В своей теории о единстве организма и среды Сеченов впервые представил адаптацию, как процесс, присущий всем животным. Он рассматривал только физиологическую сторону процесса.

Первым ученым, попытавшимся раскрыть работу механизма социальной адаптации, был М. Ярошевский. Он опирался на результаты исследований зарубежных психологов, выявивших закономерности в поведении индивидов в рамках одной группы.

Проанализировав несколько групп испытуемых, Ярошевский предположил, что суть адаптации — передача индивиду ценностей группы. Позднее эту идею развил Л. Выготский. Он выявил, что влияние группы на индивида равноценно влиянию индивида на группу. Этот процесс важен для развития отдельной личности и социума в целом.

Факторы

Причинами расстройства адаптации становятся эмоциональные и стрессовые факторы. Они провоцируют развитие негативного эмоционального состояния, в котором человек не способен адекватно реагировать на изменения среды. К таким причинам относятся:

- эмоциональное и психологическое насилие;

- сложная жизненная ситуация, вызванная внезапными изменениями внешних условий;

- хронические расстройства ЦНС;

- соматические заболевания;

- длительная повышенная психическая нагрузка;

- пребывание в ситуации ограниченного ресурса (недосып, недоедание).

В группе риска находятся люди, чьи жизненные условия способствуют расстройству адаптации: военнослужащие, медицинские работники, мигранты, пожилые люди, студенты.

Причины

Конфликтное поведение — возможная причина развития социальной дезадаптации

Конфликтное поведение — возможная причина развития социальной дезадаптации

- Педагогическая запущенность. Наличие невнимательного отношения к ребенку, отсутствует забота и должный уход. Когда малышу уделяется недостаточно внимания, он уходит в себя, чувствует, что никому не нужен. Когда он взрослеет, может замкнуться, уйти во внутренний мир. Дезадаптация будет формироваться постепенно на протяжении нескольких лет, также может быть внезапной. Если ребенок ощущал свою ненужность, то, повзрослев, у него возникнут сложности с пониманием окружающих. Дезадаптация лишает моральных сил, лишает веры в собственные возможности и в себя. Появляются сложности с самоопределением, невозможность найти свое место под солнцем.

- Потеря привычного коллектива. Может проявляться в ситуациях, когда имело место длительное заболевание или присутствовала смена деятельности. Дезадаптация проявиться через какое-то время в нежелание выходить из дома, выполнять обыденные обязанности, следить за собой, с кем-то видеться. Человек может уйти с головой в работу, сосредоточиться на самом себе. Постепенно он поймет, что может действовать без чьей-либо помощи, другие люди начнут его раздражать. Со временем сформируются всевозможные страхи, касающиеся общения с другими людьми и взаимодействия с ними. Например, творческие индивиды много времени проводят наедине с собой, так они черпают вдохновение, чтобы иметь возможность реализоваться в своем труде. Но при этом у них нет возможности поделиться с кем-то своей радостью.

- Конфликт с окружением. Отдельная особа может бросить вызов всему обществу, она будет чувствовать себя незащищенной. Конфликт сильно выматывает, формирует недоверие и подозрительность, разрушает характер в целом, возникает чувство беспомощности. СД является следствием неумения выстраивать правильные отношения с другими людьми и с окружающим миром.

Понятие

Что означает термин «адаптация» и «адаптировать»?

В широком смысле под адаптацией понимается приспособление к изменяющимся обстоятельствам.

При этом явление может носить как биологический, так и психологический характер.

В биологическом смысле речь идет о способности организма существовать в предлагаемой окружающей среде. С точки зрения психологии адаптация — это процесс приспособления индивида к условиям общества, в котором он существует.

Этот процесс подразумевает усвоение существующих норм, ценностей и правил. Причем не только на уровне всего общества в целом, но и на уровне малых групп: семьи, коллектива, дружеской компании.

При успешной адаптации человек ведет активную жизнь, осуществляет различные виды деятельности и эффективно взаимодействует с окружающими.

При наличии определенных сложностей могут наблюдаться проблемы в процессе социализации, психологические проблемы.

Приспособление в психологии рассматривается как умение, которое формируется под влиянием природных способностей и внешних факторов: воспитание, образование, профессиональная подготовка.

МИР ЛОГИКИ

МИР ЛОГИКИ