Вопрос

Иное мнение

Развитие нейровизуализации позволяет сделать предположение, что функции, которые ранее по представлению учёных выполняли доли Вернике, осуществляются височными долями. Существуют теории, утверждающие, что нижняя и средняя височные извилины обрабатывают речевую информацию. Также небольшая доля височной извилины работает для распознания и обработки речи. Но это лишь предположения. Перейдём к результатам исследований.

Несколько лет назад Нью-Йоркский университет и медицинский центр при нём поставили под сомнение достижения Брока и Вернике, которые наблюдали за перенесшими инсульт людьми. Учёные исследовали активность органов вполне здоровых пациентов при помощи современных инструментов – магнитно-резонансного томографа, работа коего основана на наблюдениях кровообращения при осуществлении различных задач. Результаты позволили сделать вывод, что анатомия центров речи совсем не такая, как считалось на протяжении полутора веков.

Электроды накладывались прямо на поверхность коры мозга, что предоставляет возможность получить высокоточную картину с хорошим разрешением.

Части согласившихся на исследование электроды прикрепили к одному из полушарий, части – к обоим. Во время наблюдения они слушали речь, повторяли её про себя и в голос. Причём среди слов были не только им знакомые, но и придуманные, не несущие смысла. Неизвестные слоги позволили разделить функции произнесения речи и понимания смысла фраз.

В результате выявились центры, которые были наиболее активными. Располагаются они в обоих полушариях фактически в равной мере. Ещё был сделан вывод, что речевой отдел менее сложный, чем языковый. Последний отвечает за понимание, обработку информации и составление логических фраз, а не просто произнесения слов или слогов, как речевой. Потому и дети издают первые невыразительные слоги раньше, чем понимают речь посторонних.

Нарушение речи после инсульта

Довольно часто можно услышать, что взрослые пациенты, перенесшие инсульт, не могут сформулировать слова, говорят обрывками или вообще теряют возможность разговаривать. Специалисты выделяют 2 группы речевых нарушений у взрослых:

- Дизартрия

Это патологическое состояние возникает по причине нарушения иннервации мышц речевого аппарата. То есть это говорит о том, что после инсульта больной теряет возможность говорить по причине пареза речевых мышц. В зависимости от локализации выделяют:

- Бульбарную

- Псевдобульбарную

- Корковую

- Подкорковую

- Мозжечковую

Из положительных факторов в дальнейшем можно отметить, что данное расстройство достаточно хорошо поддается лечению. Также после инсульта, дизартрия не вызывает слуховых расстройств, то есть пациент отлично слышит окружающих.

- Афазия

Носит системный характер и охватывает весь мозговой отдел, отвечающий за речь и ряд психических процессов, которые связаны с ее организацией. Вследствие этого психическое состояние пациента также терпит некоторые патологические изменения.

В зависимости от того, какой участок коры поврежден, афазия классифицируется на следующие подвиды:

- Афферентная. Характеризуется отсутствием регулирующей возможности органов движения (языка и губ). То есть в этом случае, больной просто не в состоянии произнести определенный звук.

- Эфферентная. Второй подвид моторной афазии, отмечается поражением отделов мозга, которые ответственны за произношение. Стоит отметить, что пациент в состоянии произнести какой-либо звук или слог, но произнести предложение из нескольких слов, будет невозможным.

- Сенсорная. В этом случае наблюдается сильное расстройство понимания речи, при этом слуховое восприятие не нарушается.

- Динамическая. Имеет 2 варианта течения, в 1-ом случае нарушается регулирующая функция речи, а 2-ой вариант выражается в трудности построения ее конструкций.

- Акустико-мнестичесая. Характеризуется отсутствием восприимчивости речи на слух, то есть если быть точнее, пациент может услышать и понять речь, а вот удержать ее в памяти не представляется возможным.

- Амнестическая. Память нарушена, пациент не в состоянии запомнить окружающие его предметы, однако он помнит их назначение.

- Тотальная. Сюда включается моторное (афферентное или эфферентное) расстройство и сенсорное. В этом случае пациент полностью теряет устную речь.

При обнаружении какой-либо из вышеперечисленной симптоматики, стоит немедленно обратиться к врачу, с целью установления типа речевого нарушения. Только квалифицированный врач определит главную причину нарушения и назначит правильное, терапевтическое лечение.

Автор статьи: Врач невролог Махеев Константин Олегович.

Какая роль сенсорной интеграции в развитии ребенка

Сенсорная интеграция – это способность воспринимать информацию, поступающую от всех наших органов чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния, двигательной чувствительности), вычленять наиболее значимую информацию, анализировать ее и вырабатывать соответствующую ответную реакцию. Например, сенсорная интеграция наблюдается, когда мы ощущаем прикосновения ползающей по нам букашки, осознаем происходящее и знаем, где ее можно прихлопнуть. Не каждый родитель знает как развивать сенсорную интеграцию и какая ее роль в развитии малыша. Высококвалифицированные специалисты из Зеленограда помогут развить сенсорную интеграцию у вашего ребенка.

Деятельность

Для реабилитации и лечения пациентов с проблемами психической деятельности была открыта клиника патологии речи и нейрореабилитации. Центр осуществляет деятельность не только в рамках своей больницы, но и реализует организационную работу для лечебно-профилактических учреждений разного типа города Москвы.

Накопленный опыт и научная деятельность позволили клинике разработать специализированные программы нейрореабилитации пациентов с такими патологиями, как:

- Инсульт и его последствия.

- Травмы коры головного мозга разной степени сложности.

- Нейроинфекции.

- Заболевания гортани, нарушения голоса.

- Заикание и другие расстройства речи.

- Недоразвитие речевых функций у детей (дисграфия, заикание и пр.).

- Последствиями инсульта, нейроинфекций, травмы у детей.

Основными принципами практического применения методов лечения являются:

- Ранняя реабилитация.

- Непрерывность лечебных мероприятий.

- Интенсивность применяемых мер.

- Достаточная длительность процесса (до 90 дней).

- Комплексное применение реабилитационных мер на каждом этапе восстановительного лечения.

- Диагностика (клиническая, нейропсихологическая).

- Постоянный контроль состояния больного во всех проявлениях (соматика, неврология, психиатрия, психология).

- Мониторинг целесообразности принимаемых мер.

- Вовлечение близких (семьи, друзей) в процесс реабилитации пациента.

- Поддержка пациента на каждом этапе, помощь в решении социально-психологических, адаптационных, бытовых, трудовых проблем.

Помощь пациентам, проживающим в Москве, оказывается на бюджетной основе.

Физиология

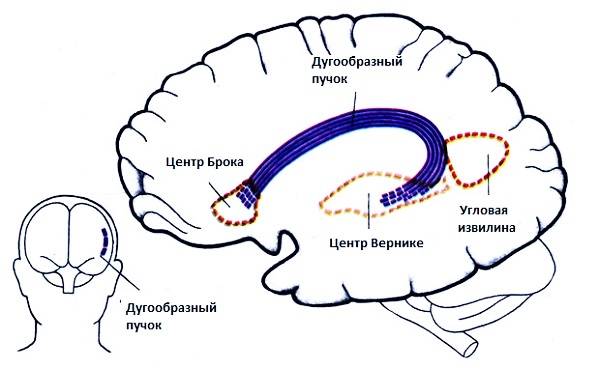

Центр Брока и Вернике – части мозга, которые связывают с речью с средины XIX века. В начале XX столетия выявлена и третья зона – оптическая. Первый центр, по представлениям науки – двигательный, связанный с моторикой речи. Он управляет мышцами глотки, языка и обеих челюстей во время разговора. Скорее всего, простирается вдоль латеральной поверхности обеих полушарий и затрагивает нижний участок передней извилины по центру и распространяется на переднюю часть островка.

На нём лежат функции воспроизведения речи, координации множества мышц, участвующих в образовании букв, слогов и их комбинаций. Повреждение или недостаточное развитие этой части мозга влечёт за собой:

- остановку или значительное ухудшение координации движений при разговоре;

- прекращение движений, участвующих в словообразовании;

- произвольное произнесение каких-то слогов и слов.

Ещё при поражении области Брока больные не только не могут нормально или вообще разговаривать (воспроизводить речь), но и с трудом понимают речь или не понимают её. Всё зависит от степени пораженности.

Второй — область Вернике уже привязывают к таким функциям, как интерпретация, восприятие, усвоение и понимание сказанного другими людьми. Центр дислоцируется в самом верху височной извилины в полушарии, которое является доминантным. Отсюда следует, что человек, ещё не умеющий разговаривать, имеет лишь зачатки этой области или не имеет её вообще. Кто и когда определяет доминантную долю, где будет сформирована область Вернике, пока остаётся загадкой.

При поражении этой доли больной не может выстраивать логические предложения, наполненные смыслом. Если у него и получается что-то сказать, зачастую речь будет лишенной смысла – он выговорит несколько не связанных между собой фраз.

Есть и третий центр. Отвечает он за развитие образной и символьной речи. С разрушением или повреждением участка способность привязывать образы к каким-либо понятиям, узнавать символы (распознавать буквы) и составлять из них слова теряется.

Что представляет собой центр Брока и Вернике мы узнали, но лишь в интерпретации официальной науки, которая знает совсем немного. Есть и другое представление про речевые центры головного мозга, зоны Брока и Вернике.

Причины и классификация нарушений речи у детей

Становление речевого аппарата, является одной из ключевых особенностей для полноценного развития малыша. Дети с отсутствием патологий развивающихся патологий, показывают высокие способности к овладению всеми речевыми функциями

Поэтому очень важно знать, какие причины могут спровоцировать их нарушение

К причинам появлению определенных расстройств речи, относят:

- Тяжелая беременность и роды

- Поражение слухового органа

- Торможение развития психики

- Генетическая предрасположенность

- Физические патологии и перенесшие тяжелые заболевания

Не стоит забывать, что неправильное воспитание, отсутствие должного внимания к ребенку и редкое с ним общение может вызвать некоторые дефекты речи в будущем на фоне психической составляющей.

Обследование на наличие нарушений у ребенка принимают участие сразу несколько специалистов (логопед, психолог и другие). На данный момент не было утверждено какой-либо единой системы классификации расстройств речи, при этом множество ученых создали свои определенные классифицирующие схемы.

Наиболее часто принимают во внимание классификацию расстройств с описание проявляющихся признаков — О. Бадалян:

- Расстройства речевых центров головного мозга, которые связаны с целостным повреждением ЦНС. Поэтому у детей они имеют следующие различия:

- Афазия при которой происходит постепенное разрушение функций речи по причине повреждения корковой зоны

- Алалия – комплексная недоразвитость речи по причине повреждения корковой зоны в период до ее становления

- Дизартрия – в отличие от афазии, в этом случае выявляется некоторое ограничение в подвижности органов речи.

- Речевые патологии, связанные с функциональными нарушениями ЦНС (заикание, мутизм)

- Возникновение нарушений по причине аномальных изменений артикуляционного аппарата

- Торможение развития речевой функциональности при различных провоцирующих факторах (недоношенность, тяжелые заболевания ребенка, неправильное воспитание и т. д.)

Этапы созревания речевых зон

Созревание зон мозга и речевых зон в частности – это процесс миелинезации нервных пучков, другими словами, это процесс изоляции нервов, по которым в дальнейшем будут идти сигналы вверх к головному мозгу и вниз к органам. И этот процесс будет тем успешнее, чем лучше будет доступ кислорода и насыщение мозга глюкозой и другими полезными веществами. Так, к моменту рождения «изолированы» (миелинизированы) только нервы и структуры, которые необходимы для жизненно важных функций: дыхания, сердцебиения,

питания. Из нервных центров миелинизирован, и то не полностью, только ствол мозга, который и контролирует эти жизненно важные функции. Также изолированными оказываются такие структуры как вокализационный центр и гипоталамус.

Гипоталамус – это очень важная структура нервной системы и у новорожденного, и у взрослого человека. В первые недели жизни гипоталамус (та его часть, что расположена ближе к середине) «управляет» первыми звуками, которые издает ребенок. Эта часть, называемая медиальной, и у новорожденного, и у взрослого реагирует на негативные ощущения. Другая часть гипоталамуса (латеральная) реагирует на позитивные ощущения. Поэтому к трем месяцам, когда созревает эта часть ребенок начинает улыбаться и

его вокализации выражают полное удовольствие. В 3–4 месяца ребенок способен даже смеяться от удовольствия!

Также одной из эмоциональных зон мозга является миндалина. Первый признак созревания миндалины (обычно к 8-9 месяцам): у младенца появляется страх перед незнакомыми. Совсем маленький ребенок с удовольствием идет на руки к любому, но как только созрела миндалина – он начинает яростно сопротивляться, плакать, едва его возьмет на руки чужой человек. Поскольку миндалина – эмоциональный центр нервной системы, с ее созреванием усиливается эмоциональность гуления, лепета, криков ребенка, они выражают

(даже в отсутствие слов), богатый репертуар эмоциональных оттенков. Итак, в 8–9 месяцев появляется новая эмоциональная реакция – страх перед незнакомыми людьми.

Вскоре после миндалины созревает гиппокамп, структура очень важная для процессов обучения и памяти. Гиппокамп (в переводе «морской конек») – самая важная структура в преобразовании кратковременной памяти в долговременную. В нем есть нервные клетки, которые реагируют на новую информацию. Как раз это время для более активного накопления пассивного словаря.

К концу первого года жизни созревает поясная извилина. Есть много научных данных, подтверждающих, что передняя часть поясной извилины активно участвует в речевой функции. Высказываются предположения, что поясная извилина является первичным центром речи у детей до тех пор, пока не созреют корковые центры речи (которые миелинизируются к трех — четырехлетнему возрасту, может быть, поэтому многие современные дети упорно молчат до этого возраста, в связи с задержкой миелинизации сначала извилины, а затем и центров

речи – что говорит о недостатке кислорода и нужных веществ в процессе онтогенеза).

Далее идёт развитие межполушарной организации. До 5 лет правое полушарие является ведущим, поэтому у ребёнка преобладает наглядно-образное, чувственное мышление

Очень важно в этот период стимулировать развитие правого полушария как багажа для дальнейшей творческой жизни. Поэтому нейропсихологи призывают в этот период проводить воспитательно-педагогическую работу на базе сказок и игры и не торопиться развивать словесно-логическое мышление, учить читать и писать раньше положенного времени

Далее в 6–7 лет происходит определение доминантного полушария (у правшей – левое, и левшей – правое). У правшей это носит название левополушарной латерализации, у левшей – правополушарной латерализации.

Если отмечается доминирование левой стороны, и прежде всего руки (леворукость), то перед родителями и педагогами неизбежно встает вопрос, надо ли принимать «соответствующие» меры, т.е. переучивать ребенка, приучать его действовать преимущественно правой рукой? Ответ на этот вопрос таков: если можно переучить ребенка безболезненно, без негативизма и невротических реакций с его стороны, то лучше это сделать, и как можно раньше. Если же ребенок выказывает при этом признаки невротизации, то переучивание

следует немедленно прекратить.

Когда без помощи специалиста не обойтись

Услуги логопеда, нейропсихолога или другого профессионала могут потребоваться, если у ребёнка:

- поставлены диагнозы аутизм, ДЦП или ТНР (тяжелые нарушения речи);

- отсутствует речь (полностью или частично), неправильное произношение;

- заикание, нервные тики;

- неразборчивая речь и скудный словарный запас в 3 года;

- отсутствуют связная и плавная речь;

- сложности в запоминании, концентрации внимания и усидчивости;

- проблемы с освоением письменной речи и чтения;

- трудности в социализации, общении, поведении.

Не стоит списывать нежелание учиться, глупые ошибки или агрессивное поведение на особенности характера ребёнка. Столкнувшись с подобными проблемами, необходимо пройти логопедическое и нейропсихологическое обследования.

Задержка речевого развития

В настоящее время всё больше родителей обращаются за помощью к логопеду с вопросом задержки речевого развития у ребенка раннего возраста (до трех лет). С одной стороны, это связано с увеличением количества детей с нарушениями развития речи в раннем возрасте («неговорящих детей»). С другой стороны, многочисленные исследования, вызванные актуальностью данной проблемы, дошли до широкой аудитории. Современные мамы и папы понимают необходимость обращения за ранней помощью к специалистам.

Признаками ЗРР могут являться:

- Отсутствие гуления и лепета в младенчестве (доречевом периоде)

- Отсутствие реакции на звуки и обращённую речь после 1 года

- Отсутствие самостоятельных слов в 2 года

- Отсутствие фразной речи у ребёнка в 2,5 – 3 года

- Отсутствие потребности в речи, общении с окружающими

- Использование мимики и жестов вместо слов

- Невнятная речь после 3 лет

Причины ЗРР могут быть как биологическими, так и социально-педагогическими

Биологические:

- Воздействия на плод в период внутриутробного развития (токсикозы, угрозы выкидыша, гипоксия)

- Тяжелые роды (стремительные или длительные, преждевременные и др.), вызвавшие травму или асфиксию

- Искусственное вскармливание

- Черепно-мозговые травмы или тяжелые болезни, перенесенные в раннем детском возрасте

- Тугоухость

Социально-педагогические:

- Гиперопека со стороны взрослых. Торможение речевого развития может быть обусловлено «угадыванием» желаний и потребностей ребёнка окружающими взрослыми, в результате чего не стимулируется активная речь ребёнка

- Дефицит внимания и общения со стороны взрослых в связи с загруженностью родителей работой, делами

- Неблагоприятная речевая среда (двуязычие, дефекты в речи у родителей и близких и т.д.)

Важно! СВОЕВРЕМЕННОЕ выявление и работа по преодолению задержки речевого развития чрезвычайно важны по двум основным причинам:

- Проблемы речевого развития, оставшиеся незамеченными в раннем возрасте, приводят к более выраженным и глубоким отклонениям в речи и психике ребенка в дальнейшем

- Ранний возраст характеризуется широкими возможностями коррекции за счет большей пластичности детской психики

УСПЕШНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ЗРР зависти от следующих факторов:

- Своевременная грамотная диагностика

- Комплексная работа (при необходимости)

- Выполнение рекомендаций специалиста

- Систематическое, регулярное посещение занятийе

Как работают с ЗРР в Детском образовательном центре » Успех:»

В детском центре «Успех» специалисты, работающие по преодолению задержки речевого развития (по запуску речи) проводят первичную диагностику, на которой подробно обследуют все компоненты развития и речи и предпосылки речевого развития (развитие артикуляционного аппарата, речевой и мелкой моторики, дыхательной функции, просодики, фонематики, лексики, грамматики и др.).

При необходимости, логопед может порекомендовать пройти диагностику или получить консультацию другого специалиста (психолога, нейропсихолога…) нашего центра. После этого составляется комплексная программа по преодолению ЗРР.

В арсенале логопедов и логопедов-дефектологов детского образовательного центра «Успех» множество методик по коррекции, развитию речи и профилактике речевых нарушений. Мы составляем индивидуальную адаптированную программу по результатам диагностики, используя лучшие программы, проверенные временем (Шемякина, Новиковская, Большакова, Климонтович, Краузе, Бардышева, Косинова, Литвинова…). Мы используем современные пособия и игры, в том числе компьютерные программы, для запуска речи и для повышения мотивации к занятиям.

В программу работы по преодолению ЗРР могут входить как индивидуальные занятия со специалистами, так и групповые занятия (мини-группа до 7 человек)

Функции речи

Коммуникативная

функция

речи заключается в том, что речь

рассматривается как средство общения.

Понятийная

функция речи

заключается в том, что речь является

орудием понятийного, абстрактного

мышления. С помощью речи осуществляется

не только анализ и обобщение поступающей

информации, но и формулируются суждения

и выводы.

Регуляторная

функция

речи выражается в осуществлении регуляции

деятельности различных органов и систем

организма с помощью слова. Словесные

раздражители изменяют функцию внутренних

органов, интенсивность обменных

процессов, они также воздействуют на

мышечную систему и на сенсорные системы.

Слово, как физиологически активный

фактор, оказывает влияние своим

непосредственным содержанием. Действие

слова определяется его смысловым

значением.

Формы

речевой деятельности.

Речь,

связанная со словесным обозначением

объектов, может проявляться в трех

формах: акустической, оптической и

кинестезической.

Акустическая

форма речи

представлена в виде звуковых сигналов,

восприятие которых происходит в

результате дробления речевого потока

на участки. Такое дробление обеспечивает

восприятие фонем. Вместе с тем происходит

и интеграция отдельных элементов в

речевой поток. Акустическая форма речи

является основой для осуществления

коммуникативной функции речи.

Оптическая

форма речи

обеспечивает анализ и интеграцию

отдельных речевых (буквенных) раздражении

и реализует символическую функцию речи.

При поражении зрительных отделов коры

головного мозга нарушается не только

возможность различения букв, но и часто

нарушается символическая функция.

Кинестезическая

форма речи

проявляется в работе мышечного аппарата,

артикулирующих органов, с помощью

которых происходит реализация звукового

выражения речи. Мышечное напряжение

органов артикуляции даже при отсутствии

звукового речевого выражения достаточно

высокое. Физиологически это проявляется

в работе речевых органов в процессе

мышления.

Предварительный просмотр:

Теоретические основы речевого развития ребенка (физиологический, психологический и нейропсихологический аспекты). Предпосылки речевого развития. Взаимосвязь мышления и речи. Взаимосвязь речи с другими психическими процессами.

Речевое развитие ребенка – это сложный процесс, который включает в себя различные стороны овладения ребенком речью: психологическую, нейропсихологическую, лингвистическую, педагогическую и другие. Каждый ребенок в норме проходит своеобразные ступени овладения различными сторонами речевого развития.

Проблемой развития речи в психологии занимались такие ученые, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др. Л.С. Выготским были разработаны вопросы возникновения и развития речи. Становление устной речи происходит как становление деятельности. Важнейшим условием для формирования устной речи является развитие у ребенка мотивационной стороны речевой деятельности. Для развития речи необходимо формирование потребности в общении через деятельность с предметами окружающего мира.

Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека.

Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и регуляции его поведения. Речевое общение создает необходимые условия для развития различных форм деятельности и участия в коллективном труде.

Нарушения речи в той или иной степени (в зависимости от характера речевых расстройств) отрицательно влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются на его деятельности, поведении. Тяжелые нарушения речи могут влиять на умственное развитие, особенно на формирование высших уровней познавательной деятельности, что обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления и ограниченностью социальных, в частности речевых, контактов, в процессе которых осуществляется познание ребенком окружающей действительности.

Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут отрицательно влиять на формирование личности ребенка, вызывать психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой сферы, способствовать развитию отрицательных качеств характера (застенчивости, нерешительности, замкнутости, негативизма, чувства неполноценности).

Нейропсихологический аспект рассмотрения нарушений речевого развития позволяет дифференцированно подойти не только к структуре дефекта при разных формах расстройств речи, но и к мозговым механизмам, которые их вызывают.

физиология изучает развитие речи в зависимости от возраста

Предпосылки речевого развития:

1) Биологические предпосылки- нормальное развитие центральной нервной системы.

2) Социальные предпосылки развития речи- Потребность эмоционального контакта ребенка с близким человеком. Речевая среда — пример для подражания.

3) Психолого-физиологические предпосылки- развитие органов речи: речевых центров мозга, памяти органов говорения.

Взаимосвязь мышлении и речи.

Связанная с сознанием в целом, речь человека включается в определенные взаимоотношения со всеми психическими процессами; но основным и определяющим для речи является ее отношение к мышлению.

Поскольку речь является формой существования мысли, между речью и мышлением существует единство. Но это единство, а не тожество. Равно неправомерны как установление тожества между речью и мышлением, так и представление о речи как только внешней форме мысли.

Связь речи с другими психическими процессами.

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, мышление, целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л.С. Выготский, А.Р.Лурия, А.В

Запорожец и др.)

Речь развивается в тесной взаимосвязи с формированием мыслительных процессов. Ребенок при помощи речи не только получает новую информацию, но и приобретает возможность ее по-новому усваивать.

МИР ЛОГИКИ

МИР ЛОГИКИ