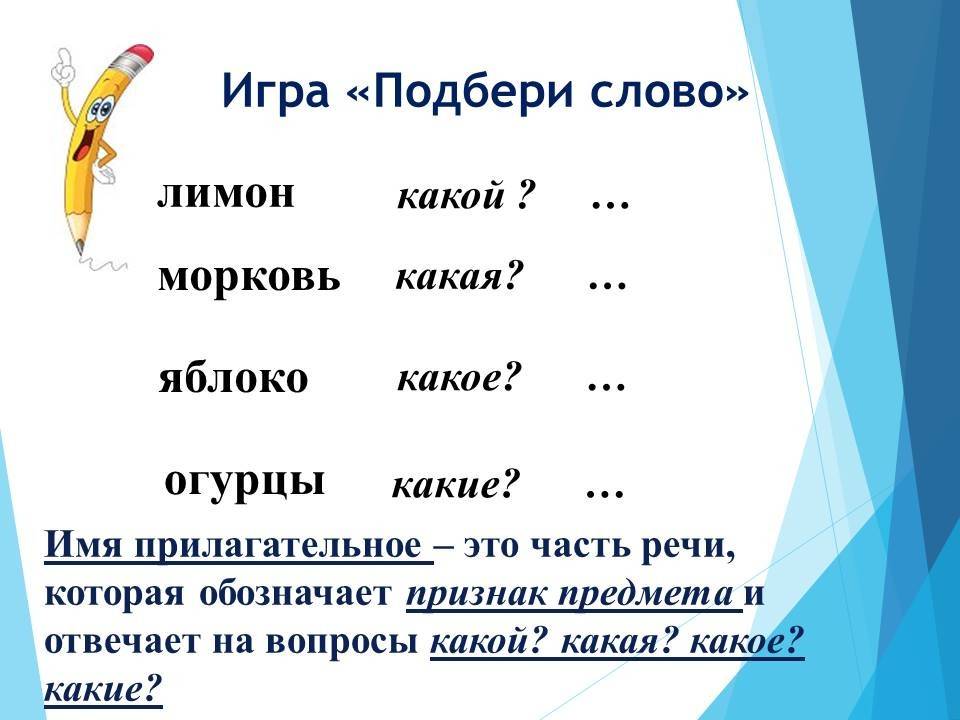

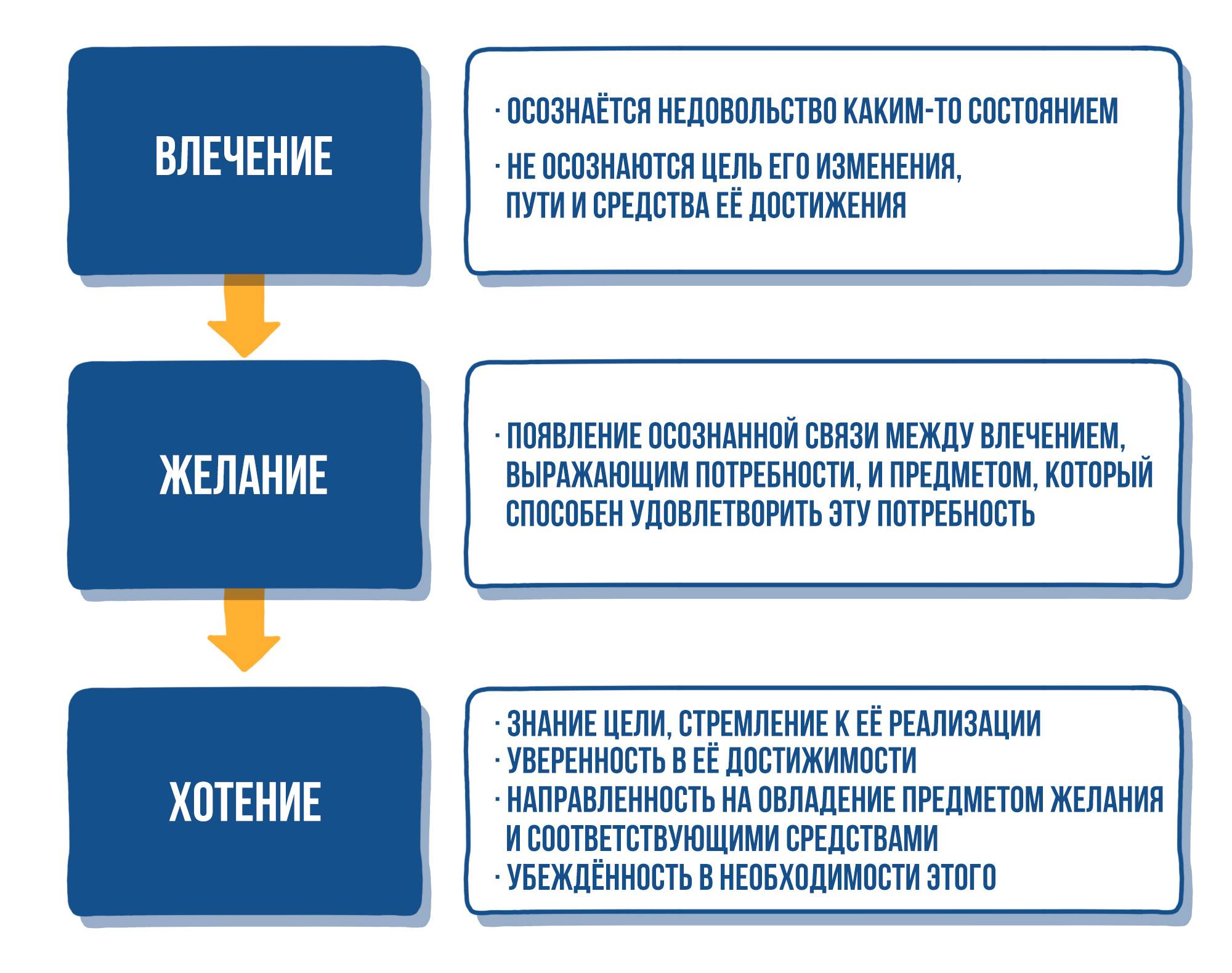

Каким бывает хотение:(определения приводятся в именительном падеже)

ЖИТЬ НА ВСЕ СТО

«На склоне жизни, когда принято подводить итоги пройденного пути, эгоисты личным опытом подтверждают известный тезис “Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя”, – дополняет Марк Сандомирский. – К сожалению, этого почти никогда не понимает молодежь, предпочитающая “жить на все сто” здесь и сейчас и не задумываться о том, что будет завтра».

«На склоне жизни, когда принято подводить итоги пройденного пути, эгоисты личным опытом подтверждают известный тезис “Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя”, – дополняет Марк Сандомирский. – К сожалению, этого почти никогда не понимает молодежь, предпочитающая “жить на все сто” здесь и сейчас и не задумываться о том, что будет завтра».

«Идея, выраженная в библейском “возлюби ближнего, как самого себя”, подразумевает, что уважение к собственной уникальности, любовь к самому себе и понимание себя не могут быть отделены от уважения, понимания и любви к другому индивиду. Любовь к себе нераздельно связана с любовью и уважением к другим», – напоминает Эрих Фромм.

А эгоист? На самом деле он не слишком себя любит. Такой человек неизбежно несчастен и потому судорожно силится урвать у жизни удовольствия, получению которых сам же и препятствует. Просто потому, что, когда вся психическая энергия зациклена на себе, сильное внешнее сопротивление неизбежно. Не находя подтверждения собственной исключительности (а эгоист подсознательно в этом убежден), он подвергается «привычной травме» и становится похожим на мифического дракона Уробороса, кусающего свой хвост…

ЗАСТРЯВШИЕ В ПЕСОЧНИЦЕ

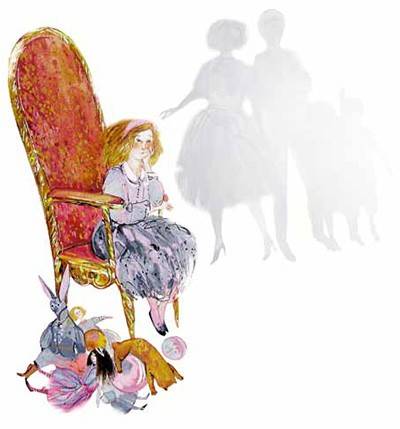

В трудные времена Леше и Лизе достали два импортных леденца чупа-чупс. Трехлетняя Лиза свой леденец моментально сжевала и смотрит выразительно на Лешу, тот как старший жертвует свою конфету сестре. Лиза сосет Лешин чупа-чупс и приговаривает: «Мамочка, как жалко, что братику не досталось леденца, он же такой вкусный! Как жалко, что мне захотелось еще!»

Эгоизм – качество, естественное для маленького ребенка. По мере взросления человек начинает понимать, что исполнение его желаний зависит от воли других людей и, соответственно, наилучшей стратегией является поиск компромисса. К сожалению, у некоторых социальное развитие явно запаздывает, и они продолжают оставаться неприкрытыми или неадаптированными эгоистами, полностью пренебрегающими чужими интересами ради сиюминутной тактической выгоды.

«Эгоцентризм – самая ранняя стадия развития личности, – поясняет кандидат медицинских наук, психотерапевт европейского реестра Марк Сандомирский. – Самовосприятие человека формируется в последовательности “ты – я – мы”, и поначалу малыш просто не осознает себя отдельно от матери (стадия “ты”). На втором – третьем году жизни начинается процесс социализации, приходит понимание, что потребности разных людей различны. Затем, уже в школьном возрасте, мы обучаемся соразмерять и согласовывать свои интересы с интересами других, это становится необходимым условием для того, чтобы “вписаться”, быть принятым в компании ровесников. Эгоизм такой возможности не допускает, вынуждая задерживаться в инфантилизме».

Американский философ, автор «Теории справедливости» Джон Ролз выделил три основных вида эгоизма: диктат, вседозволенность и анархия, которые, по наблюдению психологов, соответствуют трем ошибочным сценариям семейной педагогики: ребенок-тиран, ребенок-кумир и ребенок-бунтарь. Первый из них сводится к формуле «Все должно быть по-моему!». Эгоисты-диктаторы, в отличие от прочих «сородичей», как правило, чужды эпикурейства. Нет среди них и убежденных одиночек: им нужна семья, иначе кому они объяснят, как надо жить и как не надо. Изводя всех нотациями, эгоисты-тираны чувствуют себя эдакими мудрыми пастухами неразумного стада, они абсолютно уверены в собственной непогрешимости: «Мое слово – закон!» Желание, естественно, тоже.

«Вседозволенцы» и анархисты, напротив, любители красивой жизни. Они никого не поучают, поскольку у них своя мораль: «Если нельзя, но очень хочется, то можно» или «Всем позволительно делать все, что заблагорассудится». Далекие от «нудных» долженствований, на первых порах знакомства они кажутся людьми яркими, свободомыслящими, почти философами, пока не становится ясно, что их легкость – самая настоящая необязательность, а свободолюбие – не что иное, как безразличие и готовность «кинуть» в любой момент.

ОБЩЕСТВО РИСКА

Однако «любовь к риску» не является унитарным личностным свойством: взрослый, готовый принять на себя высокую степень риска в одной сфере, например в спорте, может быть весьма умеренным в другой (например, в финансах). Чиновник, готовый рисковать казенными деньгами, может оказаться осторожным в расходовании собственных средств, а скалолаз, охотно совершающий рискованные восхождения, может очень бояться опоздать на поезд. Это связано не только с эмоциональными, но и с социально-статусными обстоятельствами. Богатым и влиятельным людям некоторые поступки кажутся менее рискованными, чем бедным и зависимым, не потому, что они «по природе» смелее или более склонны к риску, а потому что у них больше реальных возможностей контролировать ситуацию и тем самым минимизировать свои риски.

Современное общество часто называют обществом риска. Хотя многие традиционные опасности и угрозы человеческому существованию за последние сто лет заметно ослабели, о чем свидетельствует рост средней продолжительности жизни, быстрые социальные изменения делают нашу жизнь уязвимой и непредсказуемой, причем эти риски осознаются значительно острее, чем в эпоху, когда люди верили, что все происходит по воле божьей, а от тебя самого мало что зависит.

В результате складывается противоречивая ситуация. С одной стороны, общество, особенно учителя, родители, наставники, всячески пытается уменьшить угрожающие людям риски. Вся система воспитания детей направлена на их избежание: «безопасный транспорт», «безопасный секс», «безопасные технологии», «безопасный Интернет», есть даже школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)

В этом контексте современную культуру вполне можно назвать «культурой осторожности», где любой выходящий за пределы необходимости добровольный риск представляется нежелательным, ненормальным и безответственным. С другой стороны, личная свобода и индивидуальность бытия неотделимы от выбора и риска

Как выразился один британский социолог, в каждом человеке Homo prudens (человек осторожный) борется с Homo aleatorius (человек, бросающий жребий). Не только поэзия, но любое творчество, включая и собственное жизнетворчество, — это «езда в незнаемое». Так кому же, как не мальчику, отстаивать свое право на риск?!

Хотение

Хотения возникают быстро. Вот идёт женщина мимо магазина, видит сумочку и — «Ой, какая прелесть!». Как мимолетное движение души, хотения относятся к сфере эмоций.

Хотение

Хотение.

Хотение — телесное влечение или отвращение, либо ощущение этих телесных влечений. Кинестетическая представленность в сознании наших спонтанных импульсов и неуправляемых, живых влечений.

Хотения возникают быстро. Вот идёт женщина мимо магазина, видит сумочку и — «Ой, какая прелесть!». Как мимолетное движение души, хотения относятся к сфере эмоций.

В сознании хотения представляются в первую очередь как тяга (физическое влечение) к чему-то (реже — привлекательные внутренние картинки и зовущие внутренние голоса). Нередко желания видятся как самостоятельные активные сущности, внутренние личности — субличности: «Что-то во мне хочет!». Хотение заявляется в речи как: «Хочу!» или «Не хочу!»

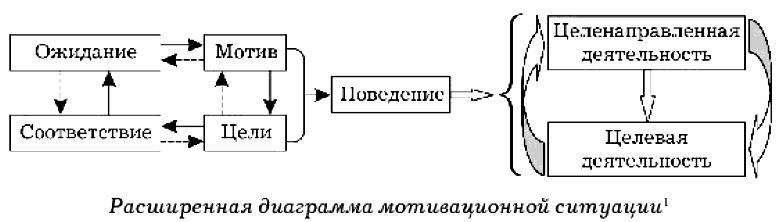

Хотения и человек

Хотения — представители и глашатаи наших импульсов, влечений и мотивов друг перед другом и перед лицом Я. Хотения имеют свою силу, свою громкость и свою яркость. То хотение, которое более сильное, более яркое или громче других кричит, может побеждить другие хотения, желания, планы и намерения. Импульсивное, хотя и пустое, хотение часто побеждает за счет своей скорости. Раз — и сделал. Даже обдумать не успел. Горячее, хотя и спорное хотение может отодвинуть все остальные соображения, просто потому что загорелось: встало перед глазами, ничего другого не вижу. Хотения — как дети, они не знают правил и порядка.

Хотения, особенно невоспитанные, иногда громко кричат, иногда подталкивают человека под руку, но не имеют власти (по крайней мере, безусловной) над Взрослым человеком

Взрослый человек может как обращать внимание на какие-то свои хотения, так и не обращать

Вы помните: «Хотеть не вредно…», «Хочется — перехочется…»

Некоторые хотения, если их не слушаться, начинают человека мучить. Человек может идти на поводу своих хотений, может свои хотения воспитывать, может их и убивать. Но в этом случае человек теряет часть своей жизненности.

Хотениями чаще живут дети любых возрастов, взрослые люди чаще ставят цели.

Хотения и желания

Хотения и желания могут между собой конфликтовать. В этом случае лучше следовать своим желаниям, а не хотениям (эмоциям), и свои хотения подчинить своим желаниям. Смотри Хотения и желания

Близкие понятия

Интерес — душевное влечение.

Желание — влечение, разрешенное (благословленное) умом.

Метки: личность

Похожие материалы:

- Жизненный цикл семьи

- Аналитическая психология К. Юнга

- Общественное сознание и сознание индивида (Чагин Б. А)

ЭГОИСТ ПРОТИВ АЛЬТРУИСТА

Несмотря на то что «чистокровный» эгоцентрик – существо малосимпатичное (и даже опасное для окружающих), эгоистичность – чрезвычайно популярный выбор: многие не без гордости в этом «расписываются», а уж брендов, журналов и телешоу, апеллирующих к этой стороне человеческой натуры, и не перечесть. Воды на мельницу такой моды подливает, очевидно, то, что антоним и антипод эгоизма, альтруизм, путаемый с самопожертвованием, «шибает» валерьянкой: как это «ничего не хотеть для себя», «жить ради других»? Невроз? Именно. И оборотная сторона эгоизма.

Об аффективной центрации на себе (эгоцентризм) или на других (жертвенность) впервые заговорил Эрих Фромм. По мнению знаменитого психолога и философа, оба полюса поведенческого расстройства приводят к фрустрации, поскольку оборачиваются болезненными ответами мира. «“Отсутствие эгоизма” – невротический симптом, который не только не воспринимается таковым, но часто представляется похвальной чертой характера. Такой человек гордится тем, что не считает себя сколько-нибудь заслуживающим внимания. Его, правда, озадачивает, что вопреки своей неэгоистичности он несчастен и его отношения с близкими неудовлетворительны. Анализ показывает, что полное отсутствие эгоизма – один из его признаков, причем зачастую самый главный. За фасадом жертвенности скрыт утонченный, но от этого не менее сильный эгоцентризм».

Об аффективной центрации на себе (эгоцентризм) или на других (жертвенность) впервые заговорил Эрих Фромм. По мнению знаменитого психолога и философа, оба полюса поведенческого расстройства приводят к фрустрации, поскольку оборачиваются болезненными ответами мира. «“Отсутствие эгоизма” – невротический симптом, который не только не воспринимается таковым, но часто представляется похвальной чертой характера. Такой человек гордится тем, что не считает себя сколько-нибудь заслуживающим внимания. Его, правда, озадачивает, что вопреки своей неэгоистичности он несчастен и его отношения с близкими неудовлетворительны. Анализ показывает, что полное отсутствие эгоизма – один из его признаков, причем зачастую самый главный. За фасадом жертвенности скрыт утонченный, но от этого не менее сильный эгоцентризм».

Необходимость жертвовать собой ради других – надуманная. Такого «шанса», скорее всего, и не представится, когда речь идет о зрелой, семейноориентированной личности, воспринимающей свое «я» расширенно, как «мы».

«В норме взрослый человек способен позаботиться о близких и не забыть о себе. В терминах психологии это называется адаптивным эгоизмом, – утверждает Марк Сандомирский. – На практике это представляется как способность разрешать противоречие между индивидом и обществом: не изолироваться от сообщества, но и не растворяться в нем; не “давить” на окружающих так, что они начинают игнорировать подобный диктат и избегать общения, но и не подчиняться внешнему давлению; думать об интересах окружающих, но не идти у них на поводу. Фактически здесь “здоровый эгоизм” смыкается со здоровым же альтруизмом».

Подобный компромисс оказывается более адаптивным, чем жертвенная тирания и чем неадаптированный инфантильный эгоизм, который в конечном счете приводит к опустошенности и одиночеству.

Наши желания

Не все люди склонны все обдумывать, многие привыкли действовать импульсивно, жить не включая голову. Немалая часть людей обдумывает свои хотения формально, легко обманывая себя и без труда доказывая, что все, что им хочется, прямо-таки им надо.

Феномен рационализации известен давно: при желании обосновать разумность своих желаний сообразительные люди могут всегда. Тем не менее, свои хотелки и свои желания путать не стоит: за свои хотелки вы отвечаете не более, чем за наличие или отсутствие аппетита, а за свои желания взрослый человек отвечает так же, как за свои выборы.

Хотелки — пространство нашего детства, а желания — уже наша молодость. Превращая свои желания в цели и проекты, мы становимся уже взрослыми людьми.

Часть наших желаний – это производные от наших зависимостей. Желание свободно, зависимость превращает нас в раба.

Наркоман хочет наркоты. Алкоголик — нажраться. Лудеман — игровой автомат. Казанова — баб. Обжора — набитый холодильник.

Чем более развитый человек, тем меньше у него зависимостей и больше желаний.

Разжиганию силы желания способствуют (умеренные) трудности. Чем труднее получить то, что ты хочешь, тем более желанным оно становится. По крайней мере, для энергичных людей это так. Яркое запечатление желанного нередко превращает его в идею-фикс: образ, который невозможно позабыть.

Да, наши желания не всегда подталкивают нас в нужную сторону. Что делать в этом случае? Подавлять желания — не лучший вариант, а вот научиться управлять ими — полезно. Не нужно бороться против неправильных желаний, умнее вызывать у себя правильные желания, чтобы всегда хотеть то, что сейчас надо. В повседневной жизни желания запускаются ключами желания, гасятся — блоками желаний, в любом случае желания могут как просыпаться, так и гаснуть.

«Я теперь скупее стал в желаньях, / Жизнь моя! иль ты приснилась мне?» — грустил Сергей Есенин. Желания живут дыханием нашего тела, а телу свойственно менять свои состояния…

Но желания могут не только просыпаться и гаснуть, развитые люди умеют своими желаниями управлять. В этом есть смысл — классно, значит я этого хочу! Это полезно мне или людям рядом? Здорово — я этого от души хочу. Свои хочулки и желания можно и нужно развивать в нужном направлении.

Желание — это тяга, но еще не действие. Взрослый человек может отодвинуть свои не своевременные желания, энергичный человек превратит свои желания в планы и действия.

Желания часто остаются только желаниями, не воплощаясь в действия. Чем быстрее и решительнее мы превращаем наши желания в намерения, планы и проекты, тем чаще наши желания воплощаются в жизнь. Проект — это грамотно оформленное желание. Проект отличается от желания конкретностью формулировок, видением хотя бы общего плана реализации и письменной фиксацией.

Желания имеют разные статусы:

- Низкостатусное, не имеющее внятного обоснования и признания окружающих желание называется капризом, его можно игнорировать.

- Социально одобряемое или тем более поощряемое желание называется потребностью.

- Самые же лучшие наши желания получают звания Любимое дело или просто — наша Любовь.

Желание и тело

Желания — от тела, и когда мы живем желаниями, мы живем телом, телесной жизнью. Все просто: в теле появляются потребности (организм нуждается в жидкости). Томление потребности, когда оно в чем-то опредмечивается, становится нашим Хочу (я уже понимаю, что я хочу — я хочу холодного чаю).

Обдуманное и одобренное Хочу приобретает статус Желания (я не просто хочу чаю, я уже это говорю себе и другим. «Желаете ли чаю? — Да, с лимоном!»). Но все желания изначально живут на состояниях тела, и когда организм перестает нуждаться в жидкости, желание чая угасает.

Однако люди бывают не только организмами, иногда мы пользуемся разумом. И не только для того, чтобы одобрить или нет то, что хочет наше тело, а чтобы тело организовать на то, что сейчас делать нужно. Человек разумный руководствуется уже не своими потребностями, а своими ценностями, а свои потребности и другие обстоятельства просто учитывает.

Человек разумный перестает жить телом, он начинает своим телом пользоваться — как инструментом. На место потребностей у него встают ценности, а на место настроений — его дух. Это уже — духовная жизнь.

И это — правильно!опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

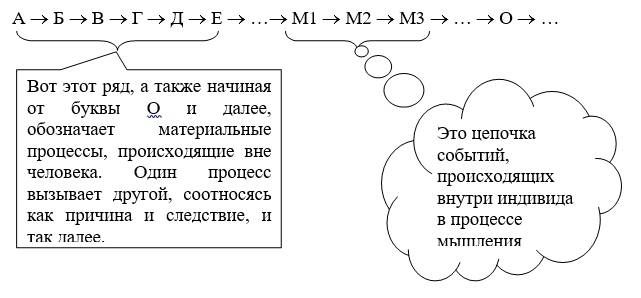

МИР ЛОГИКИ

МИР ЛОГИКИ